さまざまな形、装飾、技法

知るとさらにたのしい、やきもののいろいろ。

うつわのかたち、装飾、技法はそれぞれに種類多く存在しますが

見たり触ったり使いながら知ることが出来ると、また楽しさが広がります。

そのうちに、身近にある形や技法の名前が、美術館や図録に出てきたら

興味はさらに深くなる・・・うつわの世界にはそんな魅力があります。

やきものに表情を生む、絵付けや釉薬

磁器や陶器は、絵付けや釉薬によってさまざまな表情が生まれます。

統一したトーンで食卓を整えるのも、いくつかの種類を合わせてコーディネートするのも

自由に楽しめるのが和食器の醍醐味です。

-

染付(そめつけ)

中国では青花、西洋ではBlue & White 白の素地に藍色で絵付されたうつわは今も昔も世界中から愛される万能のうつわ。

-

色絵(いろえ)

食卓が華やぐ、多彩な色使いが魅力。

本焼きした上に絵付けをし低温で焼き付けるため、上絵ともいう。 -

鉄絵(てつえ)

文字通り、鉄分を含んだ絵具で絵付けする。にじみのある味わいある雰囲気が特長。

-

白磁(はくじ)

歴史は中国宋時代にさかのぼり、透明感ある白磁は古くからの憧れであり、今も古今東西で人気が高い。

-

粉引(こひき)

朝鮮半島から入った技法。やわらかな温もりある白は幅広い世代に人気。

-

灰釉(はいゆう)

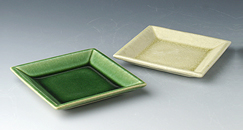

草木などの植物の灰が原料。緑がかったものやベージュなどナチュラルな色合い。

-

織部(おりべ)

銅を使って発色させる。酸化炎焼成で出す鮮やかな緑色。古田織部のプロデュースした美濃焼で多用。

-

鉄釉(てつゆう)

鉄分量や焼き方で黄色、褐色、黒色など幅広い発色が出来るのが特長。

-

ルリ釉(るりゆう)

酸化コバルトが発色の源。

深みのある独特の色合いが魅力。

バラエティに富んだうつわのかたち

自然の中からかたどったもの、手や耳をつけたもの。

和食器のかたちのバラエティは、料理の盛付けもごちそうと考える私達の豊かな文化そのもの。

たのしいうつわの世界そのものです。

-

輪花(りんか)

-

四方(しほう)

-

長角(ちょうかく)

-

隅切(すみきり)

-

半月(はんげつ)

-

楕円(だえん)

-

銅鑼(どら)

-

耳付(みみつき)

-

梅型(うめがた)

-

片口(かたくち)

-

木瓜(もっこう)

-

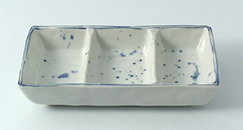

仕切り(しきり)

さまざまな技法

成型後、素焼き前に施す装飾のもさまざまあり、作者はそれぞれ工夫と技巧を凝らします。

筆を使わない印判や吹墨も独特の味わいがあり、長く愛される文様です。

-

面取り(面取り)

-

櫛目(くしめ)

-

象嵌(ぞうがん)

-

刻文(こくもん)

-

印判(いんばん)

-

吹墨(ふきずみ)